島根県立飯南高校が来島交流センター(飯南町野萱)で9月8日、生命地域学「地域探求」の一環で「資源獲得プレゼンテーション」を行い、飯南町の取り組み「大人の生命地球学」とのコラボレーションが初めて実現した。

同校は、飯南町をフィールドとしてさまざまな体験学習や課題解決型学習を行い、論理的思考力、コミュニケーション力や感性・情緒といった、「生きる力」を構成する重要な力の育成に取り組む。「生命地域」の言葉には、「自然の営みと人々の暮らしが調和した持続的に発展可能な地域であり、個々の人々の活動が、地域の中で有機的につながり合い、一つの生命のように秩序を保っている」という意味を込める。

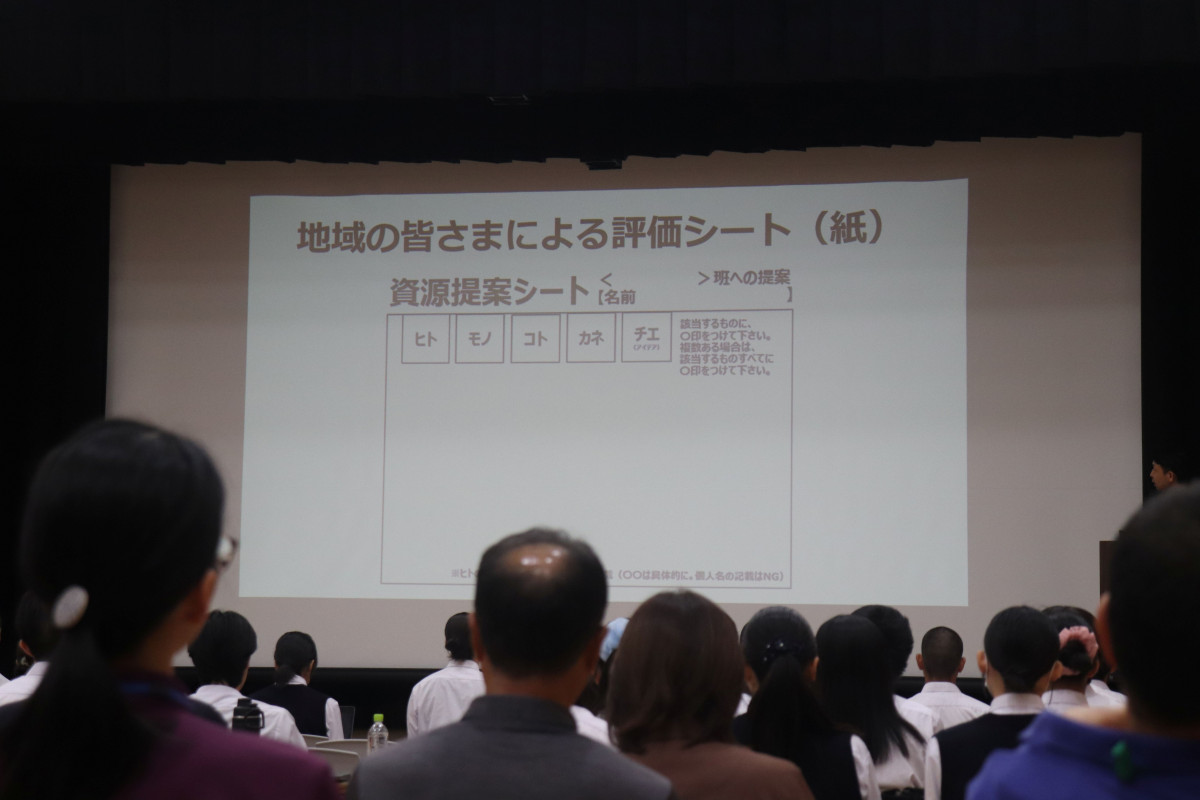

高校2年生が4人1チームとなり、地域の課題を探り、地域の人へのインタビューやアンケートを行った上で、「自分の好き」と「誰かの困った」を掛け合わせ、人を喜ばせる活動を企画した。当日は、高校2年生13チームと、同町が本年度から設けた「大人の生命地域学」の担当者が、発見した課題、提案する活動、活動の目的、活動することによって期待する成果を発表し、活動に必要な資源「ヒト」「モノ」「コト」「カネ」「チエ」を訴えた。

会場には、高校2年生全員のほか、1年生、教員、役場職員などの関係者、地域の大人13人も会場に集まり発表を聞いた。発表が終わる度に、地域の人が質問や追加提案を行い、その後、教員、高校生の順に質問や追加提案を行った。

地域の魅力は高齢者が多いこと、子どもたちと高齢者のつながりを作る活動で子どもたちが地域に残ることにつなげたいと発表した高校生チームに対して、地域の大人から「高齢者が多いことを地域の魅力」と捉えた生徒たちへの称賛が相次いだ。講師として参加した大学教授からは「ゴールまでの道筋ができていて素晴らしい。アンケート結果だと、既に子どもと関わる高齢者も多いので、関わり方の質をどう上げるかまで考えてほしい」と今後の活動へのアドバイスを送った。

地域の人たちは各チームの発表後に、資源「ヒト」「モノ」「コト」「カネ」「チエ」の協力できる部分への具体的な内容を配布された用紙に記載した。高校生たちは、この日得られた意見や提案、大人からの協力などを取り入れて企画内容を修正し、実際の活動につなげていく。

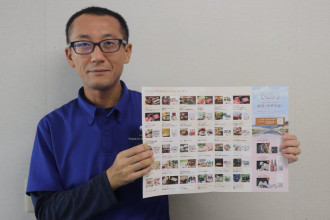

過去にはこの活動から生徒たちが、メロン苗の定植機を考案し、「困っている課題を解決し、周りの人が笑顔や幸福になれるアイデア」を募集した「発明楽コンテスト」で、最優秀賞に当たる「発明楽大賞」を受賞したこともある。