雲南で歴史文化講座 弥生・古墳時代の人骨から渡来人との交流を解明

加茂交流センター(雲南市加茂町加茂中)で9月6日、雲南市歴史文化講座が開かれ、山口県にある土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの松下孝幸館長が「人骨からみた弥生人と古墳人」と題した講演を行った。主催は雲南市教育委員会文化財課。

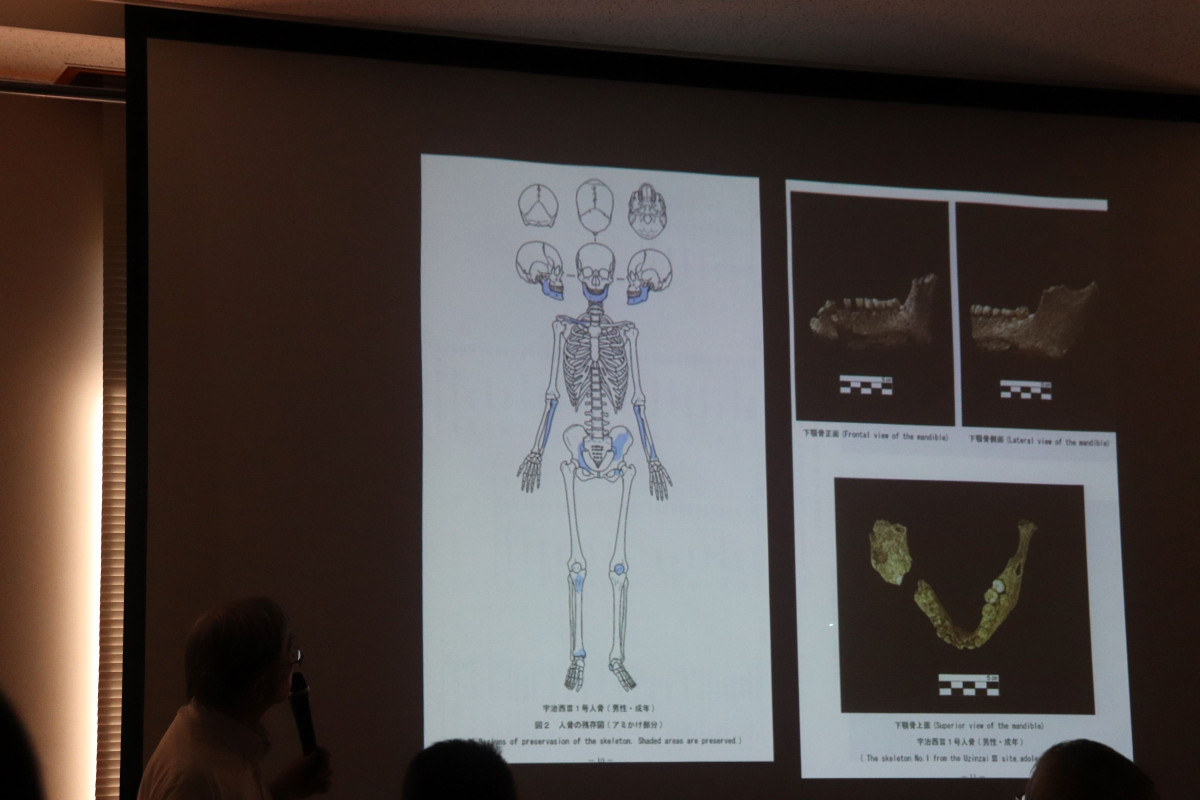

講演に先立ち、文化財課の角田徳幸課長は「市内には古代遺跡、特に古墳が多く、横穴式古墳では人骨が残されていることもある。今日は市内宇治西(うじんざい)III横穴墓から出土した人骨を鑑定した松下孝幸さんに講演をお願いした。松下さんは人類学者で多くの古代の人骨を研究している」と松下さんを紹介した。

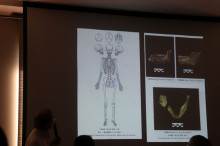

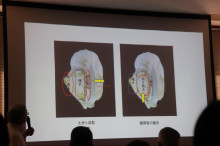

松下さんは講演で、縄文人から弥生人、古墳人、それぞれの特徴を人類学の立場から骨の形質とミトコンドリアゲノム(DNA)分析の結果を用いて説明を始めた。縄文人は日本全国から骨が見つかっているが、形質的にもDNA分析でも一様であること、弥生時代になると縄文系弥生人、渡来系弥生人、南西諸島系弥生人と3種類の明確に異なる人骨があることを、九州・沖縄や山口の遺跡から出土した人骨の写真を見せながら説明した。

自ら館長を務めるミュージアムがあり、渡来系弥生人の人骨ばかりが出土した土井ヶ浜遺跡から出土した貝の腕輪が、縄文時代の貝の腕輪と発想が全く違った構造になっていることなども詳しく紹介した。それらの貝が南西諸島以南でしか生息しない貝であることから弥生時代に広く交易が行われていたこと、その際に北から南へ物資を取りに行ったと考えられることなどを、人類学的な分析から説明した。

石見から出雲にかけての島根県では弥生時代の人骨が見つかっていないが、古墳時代の人骨は中国地方全般に見つかっており、雲南市内の横穴墓から出土した人骨の特徴の説明に続いて、広島県、岡山県などの古墳の人骨の特徴を説明した。弥生時代は、遺跡ごとに人骨の多様性が見られること、古墳時代になると、遺跡の中での人骨の多様性が見られるようになることを説明し、弥生時代は遺跡内での婚姻がほとんどだったが、古墳時代になると遺跡を超えた婚姻が盛んになったと考えられると結論づけた。

40席ほど設けられた会場は聴講者で埋まり、追加の席も設けられるほどだった。講演後の質疑の時間では複数人から質問が出たほか、終了後も松下さんへ質問する人がいるなど、関心の高さを伺わせた。