雲南・波多神社で祭礼 高校生も参加の「はやしこ」と奥飯石神楽を奉納

波多神社(雲南市掛合町波多)で11月14日、秋の祭礼が行われた。昼には波多地区の人たちと三刀屋高校掛合分校の生徒が「はやしこ」で波多の街なかから波多神社まで練り歩き、夜には波多神社で伝統の奥飯石神楽を奉納した。

波多神社の成立年代は分かっていないが、1325年造営の棟札がある。祭神は、風土記に「波多都美命の天降りしし家あり」とあり、天孫系でもなく出雲の須佐之男・大国主系でもない、もっと古くからの神とされる。昔から志津見、八神、角井、都加賀、志々、刀根、入間、波多を併せて波多郷とし、この八村の総氏神だったと伝わる。

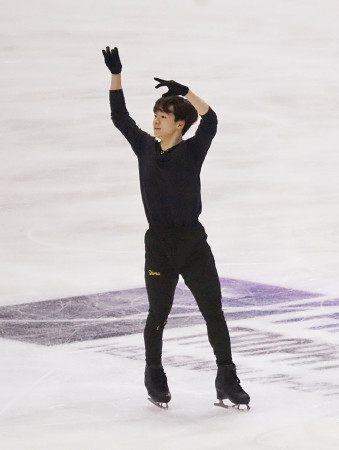

「はやしこ」は、浴衣姿の男女が花笠をかぶり、太鼓と笛で奏でる軽やかな旋律に乗って、踊り、練り歩く出雲地方に伝わる郷土芸能。波多地区では地域の人口減により実施が困難になっていたが、コロナ禍明けに地域の若手有志が、波多はやしこ保存会のメンバーと相談し、三刀屋高校掛合分校の生徒が参加する形で、2022年11月に復活した。当日正午過ぎに波多の街なかを出発した「はやしこ」には、同校の1年生28人と3年生1人が参加した。参加した男子生徒は「練習は1回した。難しかったけど、楽しかった」と話す。

「はやしこ」は街なかの小さな社でいったん休憩。担いできたみこしを社の前の置き、神職が祝詞を上げ神事を行った。その後「はやしこ」は街はずれにある波多神社まで歩いた。

17時30分ころには波多神社の拝殿内で、波多神楽保存会による奥飯石神楽の奉納が始まった。同神楽は約400年の歴史があるという。神職による「七座神事」が省略されることなく舞われ、その間に地域の人たちが三々五々拝殿内に集まってきた。その後、「式三番」「新能」と続き、「神能」で舞われる八岐大蛇(ヤマタノオロチ)の姿は独特で、蛇幕の中に3人が入って演じた。